刘性仁(中国文化大学国发大陆所副教授)

大罢免主要目的为了罢免台湾各地的民选公职人员。在2024年间第十一届立法院中国国民党与台湾民众党联手提出多项法案,激起广泛争议。民间团体以及执政的民主进步党党团 在一年内多次发起抗议。大罢免引发的法律争端,包括宪诉法、选罢法、财划法,并以人数优势通过,引爆多次冲突。民进党党团总召柯建铭召开记者会,声称要罢免立法院院长韩国瑜、副院长江启臣以及其他蓝营立委,而国民党经党团大会讨论后,决议用「全面罢免」反制。

绿营及部分民间团体认为蓝白联手违反民主议事程序、毁宪乱政;蓝白阵营则主张自身是在履行国会监督职责、制衡行政权。朝野双方各自以维护宪政秩序、反对对方滥权为由,发动这场全国性的政治对决,使罢免从原先维护民主监督机制的政治权利,演变为人民表达政治立场的工具。

中国国民党主席朱立伦为了应对民进党及其侧翼团体发动的「大罢免」,推出「以罢制罢」策略,结果整体策略是失败的,也注定朱立伦主席悲惨的国民党主席的命运。国民党「以罢制罢」之所以会惨败,首先应当归咎于民进党当局的司法追杀,导致国民党及其青年军罢团开展征集联署书工作举步维艰,而民众也「躲之不及」。实际上,台南、台北、新北、高雄、宜兰、基隆及台中等县市的国民党地方党部遭搜索,多名高级党工遭羁押禁见,还有多人被地院裁定高额价交保候传,这种「绿色恐怖」气氛,是国民党「以罢制罢」失败的主因。

民进党的支持度为百分之四十,而且「铁板一块」;而反对民进党的民意虽然有六成,但只有约三成多表达挺国民党,民众党的支持度则在一成三左右。因此国民党在第三阶段投票时,未必能够完全「指挥」得动六成反对民进党的民意。

一 、大罢免的原因

2025年,台湾爆发了大规模的「大罢免潮」,主要由民进党及亲绿团体发起,目的是针对国民党及民众党的立法委员进行罢免。这场运动原因计有:

1.台湾朝野政治对立与「抗中保台」主轴

随着在野势力的反制,民进党将罢免运动的焦点从预算争议转向「抗中保台」的议题,指控在野党立委为「中共同路人」,并强调此举是为了保护台湾的民主与安全。

2. 民进党欲争取预算与国会主导权

2025年3月,立法院中执政的「蓝白联盟」(国民党与民众党)立委以优势人数封杀了行政院重新提案的114年(2025年)度中央预算与财划法修正案,对其预算进行大幅删减或冻结,创下删减金额最高纪录,引发了不满。

3. 选举瑕疵与「死亡联署」争议

在罢免过程中,揭发出大量死亡者或未经同意者的联署名单,民进党质疑在野党在未经知情同意下抄写党员名册系统性进行联署造假,这被视为选举舞弊。

4.分化国民党内部,挑弄蓝营内部矛盾与党主席选举

由于国民党内部对现任党主席朱立伦的领导能力产生疑问,部分党内人士认为需要更具战斗力的领袖来带领国民党走出困境。 台中市长卢秀燕被视为潜在的有力挑战者,其地方执政表现受到肯定,党内部分人士期待她参选党主席。

因此,2025年的大罢免潮是由预算争议、朝野政治对立升级、选举舞弊争议以及蓝营内部矛盾等多重因素交织而成的政治运动,其中最主要的关键就是抗中反共。这场运动不仅反映出台湾政坛的激烈对抗,也凸显了民众对政治透明度与民主监督的高度关注。

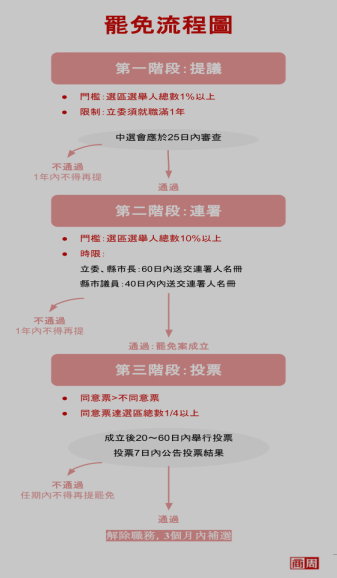

二、大罢免的流程

1.提议

根据选罢法规定,罢免第一阶段需由被罢免人原选举区选举人为提议人,且提议人人数应为原选举区选举人总数1%以上。以2021年台中立委陈柏惟罢免案为例,当时台中市选举人数为29万1122人,第一阶段提议至少需29万1122人的1%,即为2912人方可达标。

2.联署

第一阶段由中选会审核通过后,可进入到第二阶段联署,联署人数应为原选举区选举人总数10%以上,且同一罢免案之提议人不得为联署人。同样以陈柏惟罢免案为例,第二阶段需达2万9113人才通过联署门槛。针对不同罢免对象,征求联署期间也不同:

立法委员、直辖市议员、直辖市长、县(市)长之罢免为60日

县(市)议员、乡(镇、市)长、原住民区长之罢免为40日

乡(镇、市)民代表、原住民区民代表、村(里)长之罢免为20日

选举委员会收到罢免案联署人名册后,将根据不同罢免对象,于不同期间内查对联署人名册是否正确:

立法委员、直辖市议员、直辖市长、县(市)长之罢免应于40日内

县(市)议员、乡(镇、市)长、原住民区长之罢免应于20日内

乡(镇、市)民代表、原住民区民代表、村(里)长之罢免应于15日内

3.投票

罢免案宣告成立后20至60日内将举行罢免投票,有效同意票数多于不同意票数,且同意票数达原选举区选举人总数4分之1以上,即为通过。

依《选罢法》规定,公职人员就职满1年后可对其提出罢免。罢免案流程共分为3阶段:

第1阶段「提议期」

须由原选举区选举人提议,且提议人数达原选区选举人总数1%以上。中选会收到罢免联署提议书后,将于25日内完成提议人名册查对,并将符合送件规定者,转交给各地方选委会进行查对。

第2阶段「联署期」

当一阶联署的提议人数经确认达标后,就会进入第2阶段。本阶段同样须由原选举区选举人联署,且联署人数需达原选区选举人总数10%以上,同时联署人不能为一阶的提议人。

在中选会审查一阶提议通过后,二阶联署设有送件时限,以本次立委、县市长等罢免案为例,须于60日内完成送件;县市议员则须在40日内完成送件。

第3阶段「投票期」

二阶联署送件后,若经中选会查对联署人名册确认均符合规定,就会宣告罢免案成立,并进入第3阶段「投票期」。

依现行规定,只要有效同意票数多于不同意票数,且同意票数达原选举区选举人总数四分之一以上,罢免案即通过。若罢免案投票结果遭否决,则在该名被罢免人的剩余任期内,均不得再对其提罢免。

第三阶段投票的「门槛」有两个,第一个是投票率达到百分之二十五,第二个的「同意票」多于「不同意票」。如果进行「反恶罢」动员支持者出门投票,就必定助长跨过第一道投票率的「门槛」。因此,就只能是寄望于「不同意票」多于「同意票」。

中选会宣布民进党籍南投县议员陈玉铃的罢免案于7月13日投票;已停职的新竹市长高虹安及24位国民党立委,罢免投票日订在7月26日;国民党立委马文君、游颢罢免案宣告成立,罢免案定于8月23日周六上午8时至下午4时投票。

1.新竹市长高虹安罢免案。

2. 立委共计台北市第3选区王鸿薇、台北市第4选区李彦秀、台北市第6选区罗智强、台北市第7选区徐巧芯、台北市第8选区赖士葆、新北市第1选区洪孟楷、新北市第7选区叶元之、新北市第8选区张智伦、新北市第9选区林德福、新北市第12选区廖先翔、桃园市第1选区牛煦庭、桃园市第2选区涂权吉、桃园市第3选区鲁明哲、桃园市第4选区万美玲、桃园市第5选区吕玉玲、桃园市第6选区邱若华、台中市第4选区廖伟翔、台中市第5选区黄健豪、台中市第6选区罗廷玮、基隆市林沛祥、新竹市郑正钤、云林县第1选区丁学忠、花莲县傅崐萁、台东县黄建宾。

中选会指出,将函请被罢免人于文到次日起10日内向该会提出答辩书,同时决议上开罢免案定于114年7月26日周六举行投票,投票起、止时间自上午8时至下午4时。

三、大罢免的总体影响分析

从大罢免的网络声量可以看出端倪:声量越高、争议越大、好感度越低都不适好现象。

大罢免潮的二阶联署结果,「31:0」几成定局,绿营强攻、蓝营固守。待中选会公布审议结果后,整个大罢免潮也将进入最后的高潮,投票阶段,最终的胜败结果,势必牵动台湾2026、2028年的政治局势。

民进党在全台锁定「重点罢区」,目标罢免10席蓝委。重点罢区包括台北市立委王鸿薇跟徐巧芯、新北市立委叶元之、桃园市立委的牛煦庭及涂权吉、新竹市立委郑正钤、台中市立委黄健豪、罗廷玮、廖伟翔、云林县立委丁学忠,以及从第二阶段起,就被锁定的国民党立法院党团总召傅崐萁,总共超过10席。

2025年台湾大罢免行动对台湾社会、政治、生态及民主制度产生了深远的影响。

(一)、政治层面影响

1,政党对立更加激化:民进党发动罢免作为政治反制工具,引发蓝白政党的强烈回应。国、民、白三党之间的敌对情绪升高,议会合作空间进一步萎缩。

2. 选区治理陷入不稳定:被罢免的立委选区出现权力真空,补选频繁,选区政治重心偏离施政,转向选举操作。地方民众对政治怠政和「选举治国」现象感到厌烦。

3. 政党内部裂痕扩大:国民党内部对朱立伦领导质疑升高,地方派系浮现不同意见,可能改变未来党内权力结构。

(二)、社会与民意层面影响

1. 社会撕裂与族群对立:支持与反对罢免的立场分裂社会,引发家庭、社群、地区间的矛盾与冲突。在社群媒体上出现大量谩骂、抹黑与信息战,加剧民意对立。2. 公民运动形式变调:原本为民主设计的罢免制度,被质疑沦为「政治报复工具」。引发民众对民主制度被操弄的担忧,可能导致对制度失去信任。

(三)、经济与投资层面影响

1. 政策延宕与预算停摆:预算案遭大量冻结,使得公共工程与民生建设受阻。投资人信心受挫,国内外企业对台政治稳定性产生疑虑。

2.国际观感与台湾形象受损:外媒报导台湾政局混乱,影响「民主模范生」形象。在国际对抗中国扩张背景下,内部政治混乱削弱台湾的国际支持正当性。

(四)、制度与法治层面影响

罢免制度滥用争议浮现:罢免作为制衡工具的本意被质疑扭曲,变成政党动员的选举手段。「死亡联署」、「假名册」等问题凸显现行罢免程序漏洞与管理不足。

2.中央与地方政府互信基础恶化:预算被大幅删减引起行政体系不满,中央与地方的互信裂痕扩大。行政效率受到影响,一些地方建设与政策被迫延宕。

(五)、两岸关系层面影响

大罢免主要的诉求是抗中反共,把在野人士打成亲共而加以罢免,必定引来两岸关系的紧张;北京方面也可能会利用台湾内部的分裂来加强对台的统战策略。此外大罢免运动可能使台湾的两岸政策更加保守,特别是在民进党政府面临内部压力的情况下,可能会采取更强硬的立场,进一步加剧两岸关系的紧张。台湾的大罢免运动对两岸关系产生了深远的影响,无论是从台湾内部的政治分裂,还是对外政策的不稳定,都可能加剧两岸关系的对立。未来,两岸关系的发展将取决于台湾内部政治局势的变化以及北京方面的应对策略。

北京对于大罢免也可能解读为台湾社会对「和平发展路线」的否定,进一步强化「台独势力猖獗」的指控。大罢免对于对两岸关系的实质影响取决于被罢免者的政治立场与后续政局走向。北京势必会密切观察新的立法院政治生态及相关法案的进度并调整对台策略,而台湾也需评估其内政变化是否会被中共政治操作,成为对其不利的统战或舆论工具。若新的民进党在立院有过激的立法表现,中国大陆可能加强军事与外交压力,对台施加更多惩罚性或威慑性措施。

立院涉及到两岸关系与国家安全这十项法案包括:反渗透法、两岸人民关系条例、港澳条例、国籍法、通讯保障及监察法、国家安全法、国家情报工作法、资通安全管理法、陆海空军刑法及刑法。这些相关法案的推动,显示赖政府对国家安全的高度重视,并积极透过立法手段,强化国家安全体系。这些法案的审议与实施,将对两岸关系产生深远影响。

四、大罢免对台湾的反思

全台大罢免差距悬殊,当然与绿营掌握执政及司法优势有关,31比0这样大的差距。最大的关键还是在于选民是否出来投不同意票,与其邀约党内大咖帮忙壮声势,包括台中市长卢秀燕、立法院长韩国瑜、新北市长侯友宜、台北市长蒋万安,倒不如呼唤支持者出来投票。

当然投票率是关键,绿的全力催票,蓝营若全力催票,投票率可能过半;罢免票极可能超过25%(指危险席次,这意味着要靠反罢免票压过罢免票(想救,需要更多蓝营支持者出来投票。从各种现象判断,蓝营选民表现并不积极,当然浅绿和中间选民或许期待国民党中央对于死亡联署、伪造文书道歉,甚至说明。

大罢免的正面反思有1.唤起民众对民主制度的关注与监督意识。2.促使修法讨论,例如设定更严格的联署门槛、提高透明度、审查机制改革。而负面反思有1.若未有效处理,未来罢免将成为政党轮替后的「标准操作」。2.民主工具失灵可能引发制度疲乏与民众政治冷感。

大罢免从民主制度的运作、政党政治的发展、民意的表达方式,到社会和谐与政治伦理层面,甚至影响两岸关系及美中台关系。但台湾的大罢免已沦于输不起和抗中主轴,「大罢免」是民主社会自然出现的反应,已经变为对立与报复的工具,这实在值得台湾社会共同反思。毕竟民主成为公共治理的正向力量,而非伤害社会信任的工具。

民间对于立委涉中亲共立场高度警惕,促成「以罢制统」的政治动能;罢免门槛为选举人数的四分之一,相对较低,故有利群众发动。全台大罢免透过网红、意见领袖如八炯、闽南郎、四叉猫等为绿营侧翼主要发起人与意识号召者、NGO与青年团体包括台湾基进、本土青年、自发性Line群与PTT乡民。在地团体包括部分环保、妇女、地方组织协力串连,因为给资源,所以这些态地团体愿意配合。

大罢免考验着立委地方组织与人脉网络及政党动员力。另外,媒体因素也扮演关键的催化与引导角色,对罢免成败与民意动员也具有显著影响;媒体倘能中立揭露问题、协助解释程序与法律面,将有助民主深化。但现今台湾媒体失衡或多半充当政党打手,反而让罢免失焦、引发对于罢免制度的反噬。总之大罢免对台湾带来的政治混乱与社会撕裂是相当明确的。