梁安到(António Monteiro)

澳门特区政府文化遗产委员会委员

澳门国际研究所秘书长

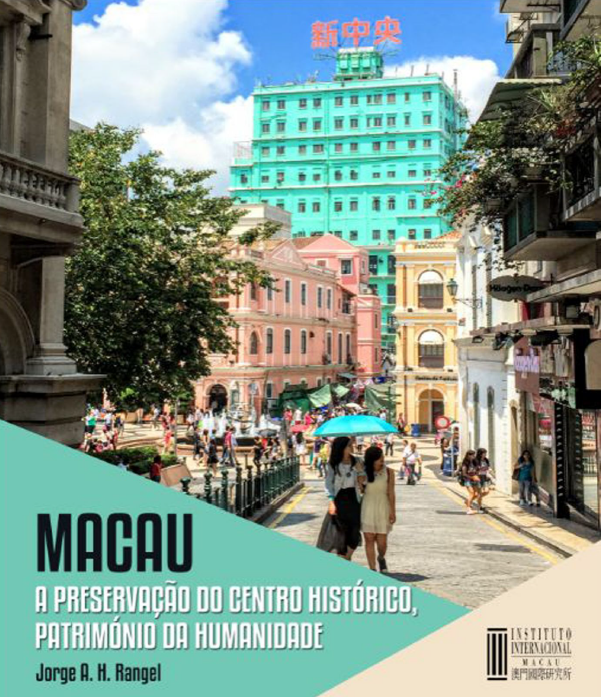

2005年7月15日,澳门历史城区以其独特的中西文化交融底蕴,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,成为中国第31处世界文化遗产。转眼二十年已过,这片见证四百年东西方对话的建筑群,不仅是澳门的文化名片,更承载着城市记忆的活态传承。

值此申遗成功二十周年之际,我们不禁反思:二十年来,世遗光环催化了旅游经济,却也时刻考验着保育与开发的边界。在旅游经济的蓬勃发展与都市现代化的双重挑战下,澳门如何权衡保育与发展?如何让中西交融不再是静态的建筑符号,而成为动态的文化生产力,筑起历史与未来的桥梁?

申遗20年,澳门做得怎样?

2025年,澳门历史城区将迎来被列入世界遗产名录20周年。其实,澳门的文化遗产保护工作早在1999年回归前就已经开始——自1980年代文化司(前澳门文化学会)成立以来,通过制定文化遗产保护公共政策和相关立法奠定了基础。

自2005年成功申遗以来的二十年里,这项殊荣对澳门在全球范围内保持自身独特性至关重要。澳门特别行政区政府在遗产保护领域取得了显著成就,同时有力推动了澳门作为文化旅游目的地的发展。澳门文化遗产保护既涵盖物质实体,又包含联结居民情感、传承习俗和弘扬文化的非物质文化遗产,进一步丰富了城市的文化内涵。

我认为当前最大的挑战,恰恰在于未能充分认识和保护澳门这份丰厚而独特的文化遗产。人们对这些文化价值的认识不够。很多年轻人对本地的历史传统缺乏了解,加上旅游业带来的商业化影响,一些文化遗产可能渐渐变成了“景点”而非“生活的一部分”。若不加以珍视,这些文化终将消失。

未来怎么做?除了政府继续加强保护措施,更重要的是让澳门人,特别是年轻人,深入地理解本土文化的珍贵之处。文化遗产不仅是给游客看的,更是澳门人的根。只有每个人都珍惜它,才能真正让它焕发活力,从而代代传承下去。

东西方文化交汇的活博物馆

“澳门历史城区”对澳门最大的影响是什么?这20年来,世遗为澳门带来的最深远影响,莫过于让世界看到澳门独一无二的文化基因——它不仅是中国的城市,更是一个长达400多年的“东西方文化混合体”。

世界上的文化遗产很多,但澳门特别在哪里?澳门自1557年葡萄牙人建埠以来,始终是东西方文明交融共存之地。与其他中国城市乃至全球范围相比,其独特价值不仅在于中华及东方文化遗产,更在于那些具有西方特征的遗产积淀。

澳门堪称一座活态的露天博物馆,历史城区与文化遗产深度融入我们的日常生活之中。这种多元文化和谐共生的独特性必须延续;无论过去、现在还是未来,澳门的珍贵之处不仅在于建筑本身。更在于文化如何在城市中生生不息地传承。正因如此,我们要向世界展示澳门这份独一无二的文化生命力。

平衡旅游与文化可持续

澳门的世界文化遗产吸引着无数游客,但仅修复文物建筑的外表,将其变为大众旅游景点,是远远不够的。我们更需思考:成功的标准,是否只在于络绎不绝的游客潮?是否仅在于统计入境游客数量?或仅在于游客是否在社交媒体分享打卡照片?

我认为,要实现澳门旅游业的可持续发展,需全面检视现有的接待容量,尤其是交通接驳设施能否承载庞大客流。此外,这些现象亦向世界传递澳门的立体形象,其正负效应并存。

澳门的文化遗产绝非仅存于历史城区,那些未被列入世遗名录的街巷里弄同样值得深度发掘。我们应当在这些文化景观投入更多资源,而非简单地打造仅供自拍的网红“拍照背景板”。旅游体验不应仅限于大三巴前拍张照、吃个葡挞、再与Labubu玩偶合个影的浅层循环。澳门世遗建筑的内涵远不止于此——那些沉积在街角砖瓦间的历史叙事有待深入开发,从而吸引的不只是走马观花的观光客,更是愿意深度品鉴、反复重访的优质旅客。如果澳门能挖掘更深层的文化故事,而不仅依赖“网红打卡”,未来的旅游发展才能真正可持续。

很多年轻人提到澳门的世界文化遗产,第一反应就是“旅游景点”,似乎只是拍照背景。如何让年轻一代真正理解这些文化遗产背后的故事和精神?澳门国际研究所正在通过一些有趣的尝试,让文化变得更有吸引力。今年初,澳门国际研究所发布了中、葡、英三语视频,庆祝澳门历史城区列入联合国教科文组织世界遗产名录二十周年。我们还于2024年制作了聚焦文化遗产与澳门居民联系的专题纪录片,在本地学校推广放映,片中采访了来自不同社区且具备深厚本土知识的澳门居民,通过真实的故事让年轻人感受城市记忆。我们的工作重点亦持续放在出版物领域,特别针对青少年及儿童群体推出丛书,通过融入物质与非物质文化遗产元素,多维度推广澳门文化。除书展、遗产主题摄影比赛与展览外,今年我们还将携手澳门文物大使协会,在澳门基金会支持下,于历史街区开展社区项目,着重向青少年传播文化遗产价值。

最后需要强调的是,学校与文化机构加强合作愈显重要,这能有效激励青少年学习澳门历史,深化本土文化认知。想让年轻人真正理解世界遗产的精神内核,不能仅靠说教,而是要让他们“看得见、摸得着、感受得到”。视频、纪录片、社区活动、互动书籍……这些方式能让文化变得更鲜活,最终让年轻一代从“打卡游客”变成“文化守护者”。

可持续传承与创新活化

在澳门特区政府的积极推动下,过去20年间,澳门历史城区作为世界文化遗产,已成为城市的重要文化名片。展望未来,我们应如何进一步深化保护工作?尤其不可忽视民间社会的重要作用:包括中华文化团体、葡裔社群组织以及土生葡人社群在内的多元文化力量,都应共同参与。具体而言,可通过举办跨族群文化沙龙、非遗工作坊,或联合策划节庆活动促进交流。此类举措既能凝聚社会共识,亦可挖掘潜在保护资源。

同时,需联动中小学及高等院校开展合作。通过学术研讨、社团活动和文化交流等形式,使各方都能从中获得滋养。这不应仅局限于澳门本地,更应拓展至海外,通过建立国际校际合作机制,让青年人汲取跨文化经验与新知。

而另一方面,新技术的融合应用无疑将为未来文化遗产保护注入新活力:VR/AR技术可重现历史场景,提升游客的沉浸式体验,尤其吸引年轻群体,又可成为青少年的创新型学习工具。例如,澳门博物馆近年推出的虚拟世遗漫游项目,成功将访客量提升30%。更重要的是,新技术手段还能帮助预防气候变化及全球变暖对文化遗产造成的潜在冲击,防患于未然。比如,借助3D建模预测极端天气下的损伤风险,可实现预防性保护。

展望未来,澳门世遗保护必须推动更多元的社会参与为基础,以及新技术的融合应用,以确保澳门世遗的可持续传承与创新活化。

世遗与非遗并重

澳门特区政府近年积极推动“世遗+非遗”的整合保护策略,例如活化郑家大屋为非遗展示中心、在旧城区举办民间工艺市集等,使得世遗不只是一处景观,更成为教育、旅游与社区参与的平台。这种方式不仅强化了世遗与当代社群的连结,也让澳门的文化底蕴得以在全球舞台上绽放异彩。

澳门的世遗与非遗,是世界文化多样性的珍贵见证。在全球化浪潮下,如何让这片瑰宝继续闪耀,取决于我们如何理解它的价值——它不仅是旅游名片,更是一座城市的精神支柱。未来,澳门需要更深入推动公众参与保护工作,加强世遗教育,使年轻一代自觉成为文化守护者;同时,在城市化发展中须平衡保育与创新,确保这片历史城区真正“活”在澳门人的生活中,而非仅仅存于博物馆内。

澳门的世界遗产不仅是联合国教科文组织授予的国际认可,更是我们历史、身份与文化的根基所在,是全体澳门社群的精神家园。这片土地上延续五百年的东西方文明交融历程,展现了独特的文化共存与相互尊重的典范,不仅在中国,甚至在全世界都绝无仅有。然而,仅有砖石建筑的外在留存并不足够,唯有让这些历史建筑与澳门民众世代相传的独特生活方式、节庆习俗、艺术表演等无形文化遗产相互映照,才能完整呈现澳门文化的整体风貌。

因此,坚守这份文化使命至关重要。只有当澳门社会各界共同参与,自觉保护和传承这份独特的文明遗产,它才能持续讲述跨越五个世纪的传奇,成为连结过去与未来的文化桥梁。让我们珍视并发扬这份见证人类文明交融的瑰宝,使之成为澳门乃至全世界的永恒骄傲。