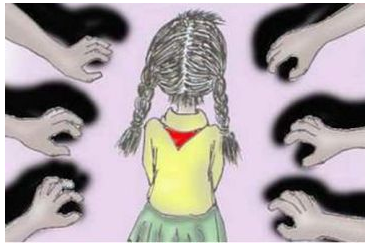

过去的一段时间,接连发生的儿童性侵案让人如此激愤!7月初,本澳两宗性侵儿童案,一宗案件疑犯趁女童借用管理处洗手间时,破门而入施以性侵;另案女童在母亲不在家情况下,被亲父借醉侵犯。同一时期,国内外也频频传出性侵儿童的新闻,新城控股集团董事长王某某猥亵9岁女童;陕西两男子性侵留守女童;贵州一民办学校教师猥亵女童;特朗普好友、亿万富豪杰佛瑞·爱泼斯坦被指控涉嫌参与未成年少女从事性交易活动……

地狱空荡荡,魔鬼在人间。据联合国儿童基金会的一项报告称,世界上约12亿女孩到20岁时,大约十分之一曾被强奸或者遭到性侵犯。中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金会(以下简称“女童保护”)的资料则显示,内地仅2018年,媒体曝光的性侵儿童案例就有317起,受害儿童逾750人。澳门虽然没有详实的资料跟踪,但是每年都有悲剧见诸报端,可见儿童遭受猥亵、性侵绝非个例。相信被曝光的性侵儿童案仅仅是冰山一角。面对一场场人间极恶,舆论沸腾之时,我们应冷静思考如何保护儿童?

首先,对突破底线的犯罪,将黑手伸向儿童这样丧尽天良的罪恶必须零容忍,必须予以严厉的法律制裁,给当事人,给舆论,给社会一个交代。因由性侵儿童案发生,令社会广泛讨论着严刑峻法的必要性,一些声音喊出了“化学阉割”,甚至处以死刑的要求。这种观点或有报复性惩罚的色彩。目前,澳门《刑法典》对于保护儿童和打击性侵儿童有相关的规定,但无论对儿童性侵犯的年龄界定和刑事程式、惩罚的尺度、定罪轻重等,都存在很大的改进空间。

此外,还要探索新时期各种社会环境的变化导致法律的滞后性和局限性问题。比如,随着移动互联的普及,数字化新媒体日益渗透进生活里,各种社交、娱乐、视频、游戏等五花百门功能的APP吸引了儿童的视线。儿童触网低龄化意味着将受到更多的潜在危害。一些不法之徒亦乘机通过与儿童进行互动并骗取他们的信任,进而通过诱导获得儿童的私密照片、视频等。这些触目惊心的网路性侵儿童犯罪,同样亟待通过完备的法律机制来打击。

法律是保障儿童健康成长的第一道防线。除了寄希望于法律的制裁和阻吓之外,还需要全社会共同筑建坚固的防护坝来保护儿童成长。其中家庭、学校是儿童成长最主要的环境,是必不可少的组成部分。孩子的性启蒙、性教育,需要家校合力,分别在婴儿期、幼儿期、儿童期、少年期和青年期的五个阶段构建一个完整的性教育系统工程。因龄制宜,通过图画、教材、案例等形式教授儿童了解身体隐私部位和性侵预防教育、性生理教育,并且唤醒儿童的自我保护意识,教育孩子不轻信陌生人,更不能跟随陌生人走,帮助孩子了解什么是“性”伤害,遇到困惑或“不舒服”的事情,要跟爸妈或跟老师说。另外,儿童性侵犯罪中,有超过88%是由熟人作案的,所以每个父母都必须“长点心”,不随意制造孩子与别人单独相处的机会,——哪怕是“熟人”。

通过整个社会各方面的力量来保护儿童是第三道必要防线。澳门是社团社会,有非常精细的社团分工,目前也有不少社团开展相关儿童保护的行动。一方面,社团力量能更深入到居民生活中,定期举办教育家长、关注儿童、宣传儿童保护法律的活动,并且在范围内更清楚了解“左邻右舍”和“家长里短”,甚至可以监督、检举。另一方面,政府可大力鼓励、培植一些专业保护儿童、预防儿童性侵的社团。在内地,近年也兴起了一个类似于社团性质的机构,即“女童保护基金”。这一机构起由是因为2013年5月媒体连续曝光性侵儿童事件达到了8起,继而引起媒体界的强烈关注,当时由全国各地百名女记者联合京华时报社、人民网、凤凰公益、中国青年报及中青公益频道等媒体单位发起“女童保护”公益项目。“女童保护”组织以“普及、提高儿童防范意识”为宗旨,致力于保护儿童,远离性侵害。现今,“女童保护”已经覆盖超过300万人,覆盖家长超过50万人,获得了“中国社会创新奖”、 “责任中国”公益行动奖、全国维护妇女儿童权益先进集体等荣誉,成为了保护儿童远离性侵害的公益新力量。其理念与行动,都值得澳门同类的社团组织学习。

通过从法律、家庭、学校、社会共同构筑起一道“防护墙”,抵制罪恶发生。让儿童性侵案不再发生,让每个孩子都能在阳光底下健康、快乐成长。

(澳门/海槐)